В предыдущем выпуске "Полного

джаза" мы начали рассказ о Международном джазовом фестивале имени

Лайонела Хэмптона, который вот уже три с половиной десятилетия

ежегодно проходит в крохотном городке Москоу (Москва!), штат Айдахо, в

сельской глубинке северо-запада США. Это - крупнейший, авторитетнейший

и наиболее значимый в творческом плане фестиваль в огромном регионе, в

котором есть гораздо более крупные города (Сиэтл, Портленд) и

множество других фестивалей. Почему так получилось, кто сделал

Хэмптоновский фестиваль таким, каков он есть - читайте в предыдущем

выпуске. А мы пока продолжим рассказ о том, как фестиваль проходил.

Каждый день Хэмптоновского фестиваля - это три разных программы:

студенческий конкурс, мастер-классы "звезд" и вечерний концерт на

крытом футбольном стадионе Kibbie Dome. Студенческий конкурс приводит

в Москоу основную часть аудитории - до 15 тысяч приезжих

студентов-музыкантов, которые активно посещают и мастер-классы (вход

на них - бесплатный), и вечерние концерты (стадион в дни фестиваля,

когда открыта только одна из двух трибун - сцена располагается на поле

стадиона параллельно трибуне -вмещает до 5-6 тысяч зрителей).

Первый день фестиваля сразу, с 10 утра, открылся массой интересных

"клиник" (мастер-классов, в нашем понимании). Артисты на Хэмптоновском

фестивале свободны в выборе формы проведения "клиники": как правило,

это мини-концерт, перемежаемый более или менее пространными

рассуждениями музыкантов о том, что они делают, и ответами на вопросы

из аудитории. Одни играют почти весь отведенный им час, другие,

напротив, могут сыграть одну-две пьески, а остальное время

рассказывать что-нибудь (более или менее) интересное. Часто случается

так, что у солиста на мастер-классе не оказывается аккомпаниатора:

поэтому среди артистов, регулярно приезжающих в Москоу, особым спросом

пользуются умелые и креативные аккомпаниаторы - скромный, но

чрезвычайно умелый гитарист из Портленда Джон Стоуэлл

(John Stowell) и российский пианист Леонид

Винцкевич, приезжающие на каждый фестиваль уже много лет; каждый из

них еще и собственные "клиники" играет, так что выкладываются по

полной.

22 февраля началось для вашего корреспондента с мастер-класса

"Русской восьмерки" (Russian Eight), группы стажеров программы

"Открытый мир". Правда, "восьмерка" волею судеб сократилась до

"семерки": номинировано-то для участия в программе было восемь

музыкантов, но тромбонист из Санкт-Петербурга по ряду причин не

получил американскую визу.

Как обычно, участники группы сильно разнились и по возрасту, и по

опыту, и по стилистике. Однако эта группа, как показалось автору, была

одной из самых сильных за всю (недолгую пока) историю стажировок

молодых российских джазменов в США по линии "Открытого мира".

Возможно, именно разношерстность коллектива тому причиной: опыт и, как

говорят американцы, "бэкграунд" участников крайне разнообразен - от

20-летнего трубача Петра Востокова и 23-летнего тенор-саксофониста

Олега Остапчука, только делающих первые шаги на профессиональной

джазовой сцене (первый - участник JVL Big Band, второй - оркестра

Анатолия Кролла Academic Band) до 31-летнего саксофониста Дениса

Швытова, прошедшего многолетнюю работу в оркестрах Лундстрема и

Бутмана и сейчас серьезно занимающегося собственной группой "Пернатый

змей"; от клубного питерского контрабасиста Филиппа Мещерякова до

пианистки Екатерины Черноусовой, солистки Президентского оркестра

России.

На своем ежедневном мастер-классе, проходившем вне кампуса

Университета Айдахо (в городской Первой методистской церкви),

российские музыканты играли разнообразную программу из джазовых

стандартов и нескольких авторских пьес, среди которых выделялась

мощная композиция Дениса Швытова "Second Meditation", посвященная

памяти Джона Колтрейна. Как и в прошлом году, на выступления "Русской

семерки" ходило много публики - сначала из желания посмотреть

экзотических русских, а потом, убедившись в мастерстве иноземных

музыкантов - уже и просто слушать их.

Фестиваль

был только самой насыщенной частью пребывания российской группы в

Москоу - приехали они задолго до фестиваля, плотно работали с

преподавателями и студентами Музыкальной школы им. Лайонела Хэмптона,

а также с трио выдающегося калифорнийского барабанщика Джеффа

Хэмилтона, который взял под особое покровительство своего младшего

коллегу из российской группы, работающего сейчас в Москве казанского

барабанщика Давида Ткебучаву, и проводил с ним интенсивные

индивидуальные занятия. Забегая вперед, не могу не сказать, что

занятия эти увенчались тем, что в конце фестиваля Джефф подарил Давиду

одну из своих тарелок. При этом он сказал, что такие подарки, конечно,

делает далеко не каждому молодому музыканту: просто Давид Ткебучава не

только слушал Хэмилтона, но и старался применить услышанное на

практике, а не отвергал со словами "а у меня другой стиль" (как это

свойственно многим американским студентам). Фестиваль

был только самой насыщенной частью пребывания российской группы в

Москоу - приехали они задолго до фестиваля, плотно работали с

преподавателями и студентами Музыкальной школы им. Лайонела Хэмптона,

а также с трио выдающегося калифорнийского барабанщика Джеффа

Хэмилтона, который взял под особое покровительство своего младшего

коллегу из российской группы, работающего сейчас в Москве казанского

барабанщика Давида Ткебучаву, и проводил с ним интенсивные

индивидуальные занятия. Забегая вперед, не могу не сказать, что

занятия эти увенчались тем, что в конце фестиваля Джефф подарил Давиду

одну из своих тарелок. При этом он сказал, что такие подарки, конечно,

делает далеко не каждому молодому музыканту: просто Давид Ткебучава не

только слушал Хэмилтона, но и старался применить услышанное на

практике, а не отвергал со словами "а у меня другой стиль" (как это

свойственно многим американским студентам).

Кроме того, российская группа выступила в Спокане, штат Вашингтон, и в

Сиэтле - в знаменитом джаз-клубе Dimitriou's Jazz Alley, где на их

концерте был настоящий аншлаг (причем, судя по всему, минимум две

трети посетителей клуба составляли местные русскоговорящие жители, что

очень приятно - все-таки российские музыканты играли не самую простую

музыку).

Едва закончился мастер-класс российских музыкантов, как они

устремились в танцзал здания Студенческого союза Университета Айдахо.

Это приметное здание на въезде в университетский кампус, увенчанное

антенной студенческой радиостанции KUOI, вообще играет важную роль в

ходе фестиваля - здесь находится дирекция Хэмптоновского фестиваля,

здесь регистрируют прибывающие на конкурс студенческие ансамбли,

продают фестивальную атрибутику, проводят часть конкурсных

прослушиваний, но самое главное - здесь идут самые посещаемые

"клиники", поскольку именно танцзал SUB (так называется здание)

вмещает наибольшее количество слушателей в городе (не считая

футбольного стадиона) - до 900 человек, и при этом неплохо

оборудовано.

Российские

стажеры (и автор этих строк - с ними) первым делом посмотрели

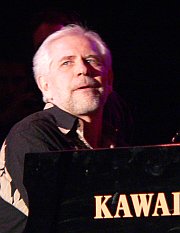

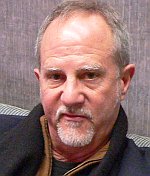

"клинику" Эльдара Джангирова (Eldar Djangirov).

Я напомню, что в последние годы этот юноша родом из Бишкека

(Кыргызстан) - восходящая звезда джазового фортепиано по имени Элдар

(произносится с ударением на первый слог). В 2001-м именно на

Хэмптоновском фестивале началась слава этого мальчика, тогда

14-летнего: юный обитатель Канзас-Сити выиграл студенческий конкурс

фестиваля, получил от его спонсоров в подарок рояль Kawai и попал в

сферу интересов крупных игроков джазового рынка. Теперь у него

контракт с Sony Classical, и на фестивале он выступает уже в ранге

"звезды". Российские

стажеры (и автор этих строк - с ними) первым делом посмотрели

"клинику" Эльдара Джангирова (Eldar Djangirov).

Я напомню, что в последние годы этот юноша родом из Бишкека

(Кыргызстан) - восходящая звезда джазового фортепиано по имени Элдар

(произносится с ударением на первый слог). В 2001-м именно на

Хэмптоновском фестивале началась слава этого мальчика, тогда

14-летнего: юный обитатель Канзас-Сити выиграл студенческий конкурс

фестиваля, получил от его спонсоров в подарок рояль Kawai и попал в

сферу интересов крупных игроков джазового рынка. Теперь у него

контракт с Sony Classical, и на фестивале он выступает уже в ранге

"звезды".

Свой первый (из двух) мастер-класс Эльдар играл соло. Он много и с

удовольствием общался с публикой, правда, попытку одного из российских

музыкантов заговорить с ним по-русски категорически отверг, сообщив,

что он русский язык практически забыл (что правда). Рассказал, что жил

в Сан-Диего, теперь осел в Лос-Анджелесе. Музыке начал учиться в

пятилетнем возрасте, еще в Бишкеке: мать Эльдара - учительница музыки,

она поставила ему руку и привила усидчивость, способность подолгу

плодотворно заниматься за инструментом. Отец Эльдара, по его словам -

коллекционер джазовых записей, что оказало большое влияние на

окончательный выбор пути, которым пианист впоследствии пошел.

Эльдар играл довольно много - "Armando's Rumba" Чика Кориа, пьесы

Монка, Жобима и т.п. Его сольная игра позволяет сделать вполне

определенные выводы. Прежде всего поражают динамические возможности

юного пианиста. Если уж он выбирает фортиссимо как выразительный

элемент - а выбирает его он достаточно регулярно - то это не

механический грохот, не вышибание громкости из инструмента, а

действительно выразительное средство, которое работает на передачу

простых, достаточно легко читаемых, но и легко воспринимаемых во всей

полноте эмоций. Другое дело, что у него есть определенные проблемы с

"нижней" частью и эмоционального, и, как следствие, динамического

диапазона: видно, что в эпизодах пиано или пианиссимо он изо всех сил

старается играть тише, еще тише (я уж не говорю - "сумрачно",

"задумчиво", "затаенно" - такие оттенки ему еще только предстоит

научиться передавать), но мощь пальцев все время заставляет его

балансировать на грани динамического взлета. Однако это, конечно, дело

будущего: для тонкого и полного владения всем динамическим диапазоном

музыкант должен ощущать, как именно те или иные динамические средства

передают те или иные эмоции, а для этого должен уметь осознавать свои

эмоции, чувствовать их движение, иметь возможность сопрячь их с

музыкой. А эмоциональный опыт в 19 лет у человека обычно все еще

довольно невелик и не так чтобы разнообразен. Эльдару-то сейчас именно

19. Так что у него еще все впереди.

Следующий

мастер-класс, на который и российские музыканты, и ваш покорный слуга

с удовольствием остались, представлял house band фестиваля, его

штатную ритм-секцию, о которой уже многое было сказано в первой части

репортажа - барабанщика Джеффа Хэмилтона (Jeff

Hamilton), контрабасиста Джона Клэйтона

(John Clayton), гитариста Рассела Малоуна

(Russell Malone) и успешно деливших место пианиста моложавого

живчика Бенни Грина (Benny Green) и

находящегося в превосходной форме, невзирая на 87-летний возраст,

ветерана Хэнка Джонса (Hank Jones). Следующий

мастер-класс, на который и российские музыканты, и ваш покорный слуга

с удовольствием остались, представлял house band фестиваля, его

штатную ритм-секцию, о которой уже многое было сказано в первой части

репортажа - барабанщика Джеффа Хэмилтона (Jeff

Hamilton), контрабасиста Джона Клэйтона

(John Clayton), гитариста Рассела Малоуна

(Russell Malone) и успешно деливших место пианиста моложавого

живчика Бенни Грина (Benny Green) и

находящегося в превосходной форме, невзирая на 87-летний возраст,

ветерана Хэнка Джонса (Hank Jones).

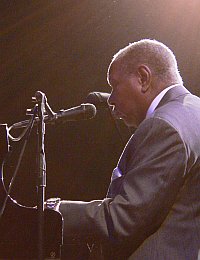

Все

участники этой формации - люди крайне разного темперамента, и было

очень забавно наблюдать, как с хитрой усмешкой пошучивал над коллегами

жовиальный Хэмилтон, спокойно и мудро излагал свои взгляды на

контрабасовую игру элегантный Клэйтон, разражался потоком смешных

замечаний непоседливый Грин, веско вносил свои немногословные

замечания замкнутый и гордый Малоун и с бесконечно мудрой улыбкой

делился своим колоссальным опытом Джонс, который старше каждого из

участников ансамбля минимум вдвое (и как он иногда забавно

гримасничал, реагируя на неожиданные находки в импровизационных линиях

коллег! - см. фото). Все

участники этой формации - люди крайне разного темперамента, и было

очень забавно наблюдать, как с хитрой усмешкой пошучивал над коллегами

жовиальный Хэмилтон, спокойно и мудро излагал свои взгляды на

контрабасовую игру элегантный Клэйтон, разражался потоком смешных

замечаний непоседливый Грин, веско вносил свои немногословные

замечания замкнутый и гордый Малоун и с бесконечно мудрой улыбкой

делился своим колоссальным опытом Джонс, который старше каждого из

участников ансамбля минимум вдвое (и как он иногда забавно

гримасничал, реагируя на неожиданные находки в импровизационных линиях

коллег! - см. фото).

После

них представляли свою "клинику" трубач Клаудио Родити

(Claudio Roditi) и саксофонист Пакито Д'Ривера

(Paquito D'Rivera): вечером им предстояло секстетом играть на

большой сцене программу авторской музыки, и, как и в минувшем году,

ведший мастер-класс Родити сообщил, что они используют этот час для

публичной репетиции, обращая особое внимание на то, как и что именно

"проходит" ансамбль, какие моменты нуждаются в совместной "доводке", а

какие можно и опустить, положившись на индивидуальное мастерство

каждого из участников. После

них представляли свою "клинику" трубач Клаудио Родити

(Claudio Roditi) и саксофонист Пакито Д'Ривера

(Paquito D'Rivera): вечером им предстояло секстетом играть на

большой сцене программу авторской музыки, и, как и в минувшем году,

ведший мастер-класс Родити сообщил, что они используют этот час для

публичной репетиции, обращая особое внимание на то, как и что именно

"проходит" ансамбль, какие моменты нуждаются в совместной "доводке", а

какие можно и опустить, положившись на индивидуальное мастерство

каждого из участников.

На вечернем концерте этот секстет (бразилец Клаудио, кубинец Пакито,

тромбонист Джей Эшби, бывший бас-гитарист биг-бэнда Диззи Гиллеспи -

Джон Ли, а также еще два бразильских музыканта - барабанщик Дудука да

Фонсека и пианист Элиу Алвеш) показал, пожалуй, одну из самых ярких

программ первого вечера фестиваля.

Насыщенная

и яркая музыка Клаудио Родити, замешанная на общелатинской ритмике и

мелодической основе музыки его родной Бразилии, интересная пьеса

директора фестиваля - Дока Скиннера ("Our Dream"), плюс посвящение

скончавшемуся незадолго до фестиваля мастеру латиноамериканской

перкуссии Рэю Барретто, сыгранное Пакито Д'Риверой - отличная

программа! Было бы крайне интересно увидеть этот состав, столь близко

совпадающий с составом немногочисленных (увы!) сольных пластинок

заслуживающего гораздо более широкого признания трубача Клаудио Родити,

в России. Тем более - с участием Пакито, очень интересного

саксофониста и, что немаловажно - мастера столь редкого в современном

джазе кларнета. Говорят, ведутся такие переговоры. Насыщенная

и яркая музыка Клаудио Родити, замешанная на общелатинской ритмике и

мелодической основе музыки его родной Бразилии, интересная пьеса

директора фестиваля - Дока Скиннера ("Our Dream"), плюс посвящение

скончавшемуся незадолго до фестиваля мастеру латиноамериканской

перкуссии Рэю Барретто, сыгранное Пакито Д'Риверой - отличная

программа! Было бы крайне интересно увидеть этот состав, столь близко

совпадающий с составом немногочисленных (увы!) сольных пластинок

заслуживающего гораздо более широкого признания трубача Клаудио Родити,

в России. Тем более - с участием Пакито, очень интересного

саксофониста и, что немаловажно - мастера столь редкого в современном

джазе кларнета. Говорят, ведутся такие переговоры.

Из

интересных выступлений первого вечера фестиваля стоит назвать еще сет

ветерана ритм-н-блюзового саксофона Хьюстона Персона

(Houston Person). 71-летний мастер, в прошлом - муж и

музыкальный директор ансамбля покойной ныне певицы Этты Джонс, а также

многолетний главный продюсер лейбла High Note/Savant, играл с тем

вариантом ритм-секции фестиваля, когда за роялем находится Хэнк Джонс.

Два ветерана нашли полное взаимопонимание не только друг с другом, но

и с публикой: музейно точное воспроизведение джазовой традиции 1950-х

представляет собой вполне увлекательное, живое и яркое зрелище, если

производят его именно те люди, которые тогда, полвека назад,

находились в самом эпицентре формирования и развития этой традиции, и

производят его качественно. А уж за это волноваться не приходилось:

что Хэнк Джонс с его тончайшим, изящнейшим туше, что Хьюстон Персон с

его широким, сочным, старомодно чувственным звуком саксофона

производят на свет традицию, буквально обштампованную знаком качества

с головы до пят. Из

интересных выступлений первого вечера фестиваля стоит назвать еще сет

ветерана ритм-н-блюзового саксофона Хьюстона Персона

(Houston Person). 71-летний мастер, в прошлом - муж и

музыкальный директор ансамбля покойной ныне певицы Этты Джонс, а также

многолетний главный продюсер лейбла High Note/Savant, играл с тем

вариантом ритм-секции фестиваля, когда за роялем находится Хэнк Джонс.

Два ветерана нашли полное взаимопонимание не только друг с другом, но

и с публикой: музейно точное воспроизведение джазовой традиции 1950-х

представляет собой вполне увлекательное, живое и яркое зрелище, если

производят его именно те люди, которые тогда, полвека назад,

находились в самом эпицентре формирования и развития этой традиции, и

производят его качественно. А уж за это волноваться не приходилось:

что Хэнк Джонс с его тончайшим, изящнейшим туше, что Хьюстон Персон с

его широким, сочным, старомодно чувственным звуком саксофона

производят на свет традицию, буквально обштампованную знаком качества

с головы до пят.

Отлично

выступили и "наши" - украинский гитарист Энвер Измайлов, регулярно

приезжающий на Хэмптоновский фестиваль с 2003 г., и два дуэта

первопроходца советско-американского джазового обмена - пианиста

Леонида Винцкевича. Дуэт с эстонским саксофонистом Лембитом Саарсалу

был тем самым первым советским ансамблем, впервые выступившим в Москоу

16 лет назад. Дуэт Саарсалу-Винцкевича здесь знают и любят, и

принимают отлично. Отлично

выступили и "наши" - украинский гитарист Энвер Измайлов, регулярно

приезжающий на Хэмптоновский фестиваль с 2003 г., и два дуэта

первопроходца советско-американского джазового обмена - пианиста

Леонида Винцкевича. Дуэт с эстонским саксофонистом Лембитом Саарсалу

был тем самым первым советским ансамблем, впервые выступившим в Москоу

16 лет назад. Дуэт Саарсалу-Винцкевича здесь знают и любят, и

принимают отлично.

Дуэт

Винцкевича-отца с Винцкевичем-сыном - саксофонистом Николаем,

дебютировавшим на этой сцене в тоже далеком уже 1999 г. - тоже

принимали очень тепло, хотя музыкальный материал дуэта непрост:

авторские пьесы Николая Винцкевича, выдержанные в прохладных,

медитативных настроениях, вызывающих в памяти слова "ECM" и

"Скандинавия", но вполне русских по мелодическому языку. Дуэт

Винцкевича-отца с Винцкевичем-сыном - саксофонистом Николаем,

дебютировавшим на этой сцене в тоже далеком уже 1999 г. - тоже

принимали очень тепло, хотя музыкальный материал дуэта непрост:

авторские пьесы Николая Винцкевича, выдержанные в прохладных,

медитативных настроениях, вызывающих в памяти слова "ECM" и

"Скандинавия", но вполне русских по мелодическому языку.

Ну а хэдлайнером вечера был квартет Фредди Коула

(Freddie Cole). Известный вокалист и пианист, много десятилетий

удачно следующий в кильватере своего покойного брата - вокалиста и

пианиста Ната "Кинга" Коула, пользуется заслуженной популярностью,

олицетворяя собой ностальгическое, салонно-музейное представление о

джазовом вокале его классической эры, 1940-50-х гг.

Нельзя

не признать, что этот канон 60-летней давности он воспроизводит с

огромной естественностью, точно отбирая средства и умело работая с

публикой, в первую очередь - грамотно выстраивая программу: песня о

встрече, песня о любви, песня о расставании, и снова песня о

встрече... Его непринужденное чувство свинга, уверенно поддержанное

сопровождающими музыкантами (контрабасистом Зэкери Прайдом,

барабанщиком Кертисом Бойдом и гитаристом Джерри Бердом), позволяет по

максимуму пользоваться своими не слишком богатыми вокальными

возможностями, а врожденный артистизм делает Фредди Коула любимцем

фестивальной публики (что пару лет назад продемонстрировал и

московский фестиваль "Триумф джаза"). Нельзя

не признать, что этот канон 60-летней давности он воспроизводит с

огромной естественностью, точно отбирая средства и умело работая с

публикой, в первую очередь - грамотно выстраивая программу: песня о

встрече, песня о любви, песня о расставании, и снова песня о

встрече... Его непринужденное чувство свинга, уверенно поддержанное

сопровождающими музыкантами (контрабасистом Зэкери Прайдом,

барабанщиком Кертисом Бойдом и гитаристом Джерри Бердом), позволяет по

максимуму пользоваться своими не слишком богатыми вокальными

возможностями, а врожденный артистизм делает Фредди Коула любимцем

фестивальной публики (что пару лет назад продемонстрировал и

московский фестиваль "Триумф джаза").

Второй день фестиваля, 23 февраля, снова начался с мастер-классов. В

методистской церкви выступали "Русская семерка" и вокалистка Ди

Дэниелс, в кинотеатре Nuart - подряд три известных басиста (Джон Ли,

Кристоф Лути из трио Джеффа Хэмилтона и Роберт Херст), а в танцзале

Студенческого союза - сначала подряд вокалисты (квартет Four Freshmen,

итальянка Роберта Гамбарини и новая звезда джазового вокала - Дина

ДеРоуз), а затем квинтет трубача Роя Харгроува.

Мастер-классы

в течение фестиваля дают далеко не одни только музыканты. В эти же

дни, по приглашению Международного джазового архива Университета

Айдахо, в Москоу находилось несколько видных исследователей джаза, в

том числе, например, директор джазового архива им. Хогана в

Университете Тулейна, Нью-Орлеан - Брюс Рэйберн

(Bruce Raeburn), сын знаменитого джазового саксофониста Бойда

Рэйберна (Boyd Raeburn). Все эти люди читали

в рамках фестиваля лекции, часто очень интересные: так, Брюс Рэйберн

выступил с сообщением о судьбах джазовых музыкантов итальянского

происхождения, в раннем джазе составлявших особое сообщество;

этномузыковед Максин Гордон рассказывала о джазовом сообществе

нью-йоркского района Бронкс, а в здании физкультурной кафедры

университета аж две больших студии было отдано под занятия основами

джазовых танцев, которые проводили участники танцевального коллектива

The Swing Devils. Мастер-классы

в течение фестиваля дают далеко не одни только музыканты. В эти же

дни, по приглашению Международного джазового архива Университета

Айдахо, в Москоу находилось несколько видных исследователей джаза, в

том числе, например, директор джазового архива им. Хогана в

Университете Тулейна, Нью-Орлеан - Брюс Рэйберн

(Bruce Raeburn), сын знаменитого джазового саксофониста Бойда

Рэйберна (Boyd Raeburn). Все эти люди читали

в рамках фестиваля лекции, часто очень интересные: так, Брюс Рэйберн

выступил с сообщением о судьбах джазовых музыкантов итальянского

происхождения, в раннем джазе составлявших особое сообщество;

этномузыковед Максин Гордон рассказывала о джазовом сообществе

нью-йоркского района Бронкс, а в здании физкультурной кафедры

университета аж две больших студии было отдано под занятия основами

джазовых танцев, которые проводили участники танцевального коллектива

The Swing Devils.

Вечерний

концерт, после удачного "разогревающего" номера штатной ритм-секции,

открыта флейтистка Холли Хофманн (Holly Hofmann).

Она - из тех калифорнийских джазменов, которых не так часто видишь на

находящихся в фокусе внимания масс-медиа нью-йоркских сценах, но

качество игры которых ничуть не уступает их более раскрученным

коллегам. Во всяком случае, качество игры самой Хофманн часто

сравнивают с качеством игры Хьюберта Лоуза, который, как и Холли,

пришел в джаз из академической музыки. Плотный, точный звук и жесткая

хватка флейтистки из Сан-Диего заставили слушать ее очень внимательно;

особенно интересно прозвучала пьеса Оскара Петтифорда "After Dark",

которую Холли посвятила памяти часто выступавшего на Хэмптоновском

фестивале великого контрабасиста Рэя Брауна (она, кстати, часто

выступала с ним в последние два года его жизни). Вечерний

концерт, после удачного "разогревающего" номера штатной ритм-секции,

открыта флейтистка Холли Хофманн (Holly Hofmann).

Она - из тех калифорнийских джазменов, которых не так часто видишь на

находящихся в фокусе внимания масс-медиа нью-йоркских сценах, но

качество игры которых ничуть не уступает их более раскрученным

коллегам. Во всяком случае, качество игры самой Хофманн часто

сравнивают с качеством игры Хьюберта Лоуза, который, как и Холли,

пришел в джаз из академической музыки. Плотный, точный звук и жесткая

хватка флейтистки из Сан-Диего заставили слушать ее очень внимательно;

особенно интересно прозвучала пьеса Оскара Петтифорда "After Dark",

которую Холли посвятила памяти часто выступавшего на Хэмптоновском

фестивале великого контрабасиста Рэя Брауна (она, кстати, часто

выступала с ним в последние два года его жизни).

Явление

новой вокальной звезды - Дины ДеРоуз (Dena DeRose)

- тоже произошло в этот день. Девушка, недавно выпустившая

успешный альбом на лейбле Maxjazz (до этого она, начиная с 1996 г.,

произвела четыре достаточно удачных альбома на Sharp Nine Records),

прилично играет на фортепиано и очень приятно поет: голос небольшой,

но вкус и знание стиля несомненны. И уж во всяком случае, она

значительно превосходит и чисто ремесленным мастерством, и, что уж

греха таить, талантом гораздо более раскрученную Джейн Монхайт,

приезжавшую в прошлом году. Будем следить. Явление

новой вокальной звезды - Дины ДеРоуз (Dena DeRose)

- тоже произошло в этот день. Девушка, недавно выпустившая

успешный альбом на лейбле Maxjazz (до этого она, начиная с 1996 г.,

произвела четыре достаточно удачных альбома на Sharp Nine Records),

прилично играет на фортепиано и очень приятно поет: голос небольшой,

но вкус и знание стиля несомненны. И уж во всяком случае, она

значительно превосходит и чисто ремесленным мастерством, и, что уж

греха таить, талантом гораздо более раскрученную Джейн Монхайт,

приезжавшую в прошлом году. Будем следить.

Очень хорошо прозвучало трио контрабасов - Джон Клэйтон, Кристоф Лути

(Christoph Luty)

из трио Джеффа Хэмилтона и Робет Хёрст (Robert

Hurst), бывший контрабасист ансамблей Уинтона Марсалиса и

Брэнфорда Марсалиса и оркестра популярной телепередачи Tonight Show.

Три контрабасиста толком не репетировали свой импровизированный сет из

двух пьес, но успешно "на лету" разделили функции внутри этого

ансамбля, удачно подчеркивали разницу в манерах игры друг друга, чтобы

выделить фактуру соло каждого из них, и вообще лучились таким

неподдельным удовольствием от игры, что зал проводил их настоящей

овацией.

Еще

одну вокалистку - Роберту Гамбарини (Roberta

Gambarini) - в Москоу хорошо знают: она уже несколько лет

регулярно приезжает на фестиваль. Три стандарта, которые она спела,

прозвучали свежо, искренне и тепло, особенно "Body And Soul", которую

она посвятила директору фестиваля - Доку Скиннеру, уходящему этим

летом на пенсию. Роберта бывала и в Москве

(правда, ее концерт в Зале Чайковского по ряду причин, не зависевших

от певицы, мог бы пройти и лучше), и вообще много и плодотворно

гастролирует; да, в ее манере явственно слышно влияние Эллы Фицджералд,

но есть у нее и свои "изюминки", и вообще певица она очень, что

называется, добротная. Еще

одну вокалистку - Роберту Гамбарини (Roberta

Gambarini) - в Москоу хорошо знают: она уже несколько лет

регулярно приезжает на фестиваль. Три стандарта, которые она спела,

прозвучали свежо, искренне и тепло, особенно "Body And Soul", которую

она посвятила директору фестиваля - Доку Скиннеру, уходящему этим

летом на пенсию. Роберта бывала и в Москве

(правда, ее концерт в Зале Чайковского по ряду причин, не зависевших

от певицы, мог бы пройти и лучше), и вообще много и плодотворно

гастролирует; да, в ее манере явственно слышно влияние Эллы Фицджералд,

но есть у нее и свои "изюминки", и вообще певица она очень, что

называется, добротная.

В

этот же вечер на основной сцене фестиваля появился и Эльдар Джангиров,

про которого мы уже говорили в связи с его мастер-классом. На основной

сцене он играл с собственным трио, причем басист этого трио, Марко

Параскиа - это, как я понял, первый джазовый преподаватель Эльдара в

США и вообще его большой друг; достоин всяческих добрых слов и

барабанщик Тодд Стрэйт - особенно его (и басиста) умение "вылавливать"

Эльдара, когда тот чуть ослабляет контроль над своей динамикой (этому

контролю молодому пианисту еще предстоит как следует научиться).

Ошеломляющий поток звуков, фантастическая виртуозность, глубокое и

крепкое знание джазовой идиоматики от Монка до Чика Кориа и далее - о,

этот юноша далеко пойдет, особенно если научится не слишком всерьез

принимать восторги критики: ясно, что к нему, артисту крупного лейбла

(Sony Classical), отношение сейчас менее критическое и, если можно так

выразиться, ему больше прощают, чем если бы он начинал путь в ансамбле

какой-нибудь "взрослой" звезды, а не сразу со звездного сольного

контракта. В

этот же вечер на основной сцене фестиваля появился и Эльдар Джангиров,

про которого мы уже говорили в связи с его мастер-классом. На основной

сцене он играл с собственным трио, причем басист этого трио, Марко

Параскиа - это, как я понял, первый джазовый преподаватель Эльдара в

США и вообще его большой друг; достоин всяческих добрых слов и

барабанщик Тодд Стрэйт - особенно его (и басиста) умение "вылавливать"

Эльдара, когда тот чуть ослабляет контроль над своей динамикой (этому

контролю молодому пианисту еще предстоит как следует научиться).

Ошеломляющий поток звуков, фантастическая виртуозность, глубокое и

крепкое знание джазовой идиоматики от Монка до Чика Кориа и далее - о,

этот юноша далеко пойдет, особенно если научится не слишком всерьез

принимать восторги критики: ясно, что к нему, артисту крупного лейбла

(Sony Classical), отношение сейчас менее критическое и, если можно так

выразиться, ему больше прощают, чем если бы он начинал путь в ансамбле

какой-нибудь "взрослой" звезды, а не сразу со звездного сольного

контракта.

Большой

по меркам этого фестиваля - тридцатиминутный - сет сыграл квинтет

трубача Роя Харгроува (Roy Hargrove). В

прошлом году один из самых раскрученных трубачей поколения 35-летних

играл на Хэмптоновском фестивале один, с хауз-бэндом, и был не слишком

этим доволен. На этот раз он привез свой "рабочий" коллектив, то есть

тех, с кем регулярно работает на гастролях и в клубах - басиста Дуэйна

Берно, саксофониста Джастина Робинсона и барабанщика Вилли Джонса III;

только пианист Рон Мэтьюз не смог прилететь в Айдахо, но с его

обязанностями блестяще справился Бенни Грин из хауз-бэнда. Это,

конечно, джазовый ансамбль Харгроува, а не его хип-хоповый RH Factor;

здесь трубач играет крепкий, сильный хард-боп, в котором, как кажется

вашему покорному слуге, после прорыва RH Factor на международной сцене

прибавилось ритм-н-блюзового "ощущения земли", крепкого моторного

замеса, который так хорошо передается слушателю, разнообразя и

обогащая хитроумную бибоповую математику. Большой

по меркам этого фестиваля - тридцатиминутный - сет сыграл квинтет

трубача Роя Харгроува (Roy Hargrove). В

прошлом году один из самых раскрученных трубачей поколения 35-летних

играл на Хэмптоновском фестивале один, с хауз-бэндом, и был не слишком

этим доволен. На этот раз он привез свой "рабочий" коллектив, то есть

тех, с кем регулярно работает на гастролях и в клубах - басиста Дуэйна

Берно, саксофониста Джастина Робинсона и барабанщика Вилли Джонса III;

только пианист Рон Мэтьюз не смог прилететь в Айдахо, но с его

обязанностями блестяще справился Бенни Грин из хауз-бэнда. Это,

конечно, джазовый ансамбль Харгроува, а не его хип-хоповый RH Factor;

здесь трубач играет крепкий, сильный хард-боп, в котором, как кажется

вашему покорному слуге, после прорыва RH Factor на международной сцене

прибавилось ритм-н-блюзового "ощущения земли", крепкого моторного

замеса, который так хорошо передается слушателю, разнообразя и

обогащая хитроумную бибоповую математику.

На этом второй день фестиваля практически завершился, но был еще

полночный джем в гостинице University Inn. Это, кстати,

тоже фирменная изюминка Хэмптоновского фестиваля: музыканты

говорят, что ничего подобного на большинстве американских джазовых

фестивалей нет. Дело в том, что абсолютное большинство музыкантов

фестиваля живет в одной гостинице, и для них устраивают джемы (а также

для фестивальных волонтеров-студентов, для сотрудников фестиваля,

специальных фестивальных гостей - вроде Вашего корреспондента - и для

университетской верхушки, которая, что интересно, эти джемы посещает,

правда - только в последнюю ночь фестиваля). В обширном конференц-зале

отеля ставят столики, устраивают небольшой фуршет, и желающие могут

играть.

Обычно

джем продолжается минут тридцать-сорок. В этом году он длился часами:

русская группа "Открытого мира" отнеслась к этой уникальной

возможности очень серьезно. Выходили скромно, втроем-вчетвером:

пианистка Катя Черноусова, гитарист Александр Папий, барабанщик Давид

Ткебучава, контрабасист Филипп Мещеряков... К ним присоединялись

остальные стажеры "ОМ" - тенорист Олег Остапчук, альтист Денис Швытов

и трубач Петя Востоков. Некоторое время наши ребята показывали

нешуточный класс под пристальными взглядами фестивальной элиты. И вот,

глядишь, рядом с ними незаметно возникает Рой Харгроув, начинает

звучать вторая гитара - это подсел Джон Стоуэлл, потом и третья - это

сам Расселл Малоун, а вот зазвучал мощный и яркий альт-саксофон - это

вышел поиграть знаменитый Антонио Харт, которому на следующий вечер

предстоит играть с биг-бэндом "Выпускников Диззи Гиллеспи"... И так до

двух, а то и до трех утра. Обычно

джем продолжается минут тридцать-сорок. В этом году он длился часами:

русская группа "Открытого мира" отнеслась к этой уникальной

возможности очень серьезно. Выходили скромно, втроем-вчетвером:

пианистка Катя Черноусова, гитарист Александр Папий, барабанщик Давид

Ткебучава, контрабасист Филипп Мещеряков... К ним присоединялись

остальные стажеры "ОМ" - тенорист Олег Остапчук, альтист Денис Швытов

и трубач Петя Востоков. Некоторое время наши ребята показывали

нешуточный класс под пристальными взглядами фестивальной элиты. И вот,

глядишь, рядом с ними незаметно возникает Рой Харгроув, начинает

звучать вторая гитара - это подсел Джон Стоуэлл, потом и третья - это

сам Расселл Малоун, а вот зазвучал мощный и яркий альт-саксофон - это

вышел поиграть знаменитый Антонио Харт, которому на следующий вечер

предстоит играть с биг-бэндом "Выпускников Диззи Гиллеспи"... И так до

двух, а то и до трех утра.

Особенно

порадовал контрабасист Филипп Мещеряков: скромный, вежливый музыкант

из Питера незаметно превратился в основной мотор ночных джемов

фестиваля, стоя всю ночь надежно и неколебимо, как скала, радуя

твердым знанием всех тем, упругой, моторно свингующей игрой и общей

безотказностью: за все четыре ночных фестивальных джема сменялись

пианисты, барабанщики и т.п., но басист всегда играл один и тот же, с

чем Филиппа можно только поздравить. Да и вообще - наша группа

показала себя отлично: посмотрели людей, ярко продемонстрировали себя

и за честь державы постояли. Особенно

порадовал контрабасист Филипп Мещеряков: скромный, вежливый музыкант

из Питера незаметно превратился в основной мотор ночных джемов

фестиваля, стоя всю ночь надежно и неколебимо, как скала, радуя

твердым знанием всех тем, упругой, моторно свингующей игрой и общей

безотказностью: за все четыре ночных фестивальных джема сменялись

пианисты, барабанщики и т.п., но басист всегда играл один и тот же, с

чем Филиппа можно только поздравить. Да и вообще - наша группа

показала себя отлично: посмотрели людей, ярко продемонстрировали себя

и за честь державы постояли.

Им выпало и завершать второй день фестиваля на основной сцене. Всего

две пьесы - стандартный блюз и "Вторая медитация" Дениса Швытова, на

которой ансамбль развернулся во всю мощь и показал все, на что был

способен. Представьте себе, глубокой ночью футбольный стадион в

сельской глуши далекого Северо-Запада Америки провожал российских

музыкантов стоячей овацией!

Окончание в следующем выпуске

Кирилл Мошков, Кирилл Мошков,

редактор

"Полного джаза"

фото автора |