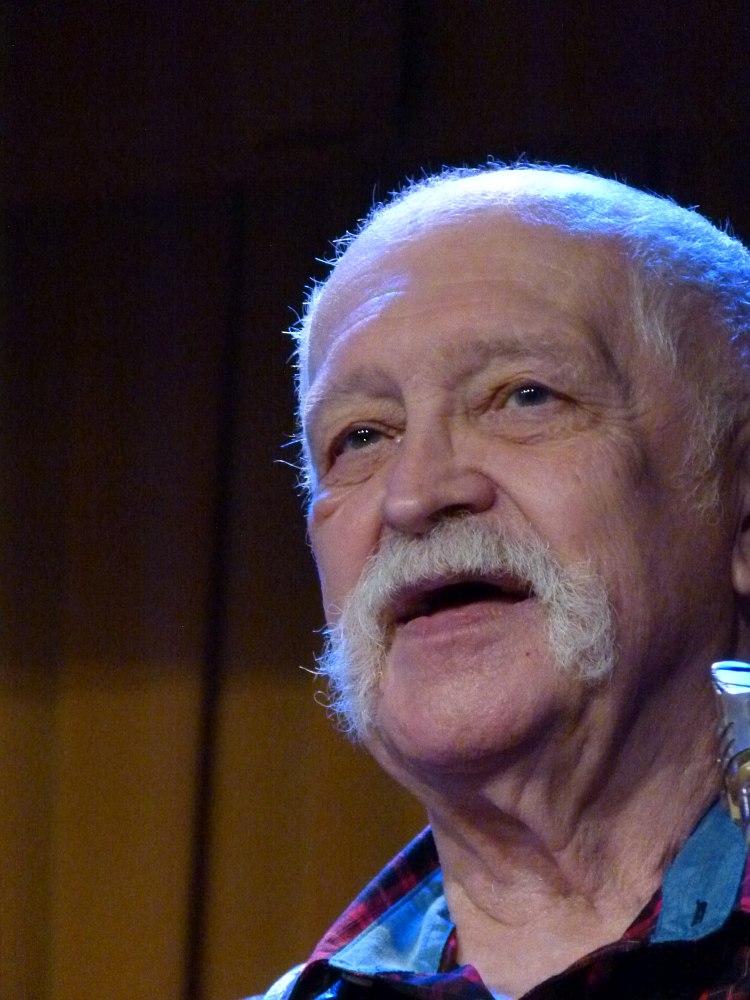

| Кирилл Мошков, редактор «Джаз.Ру» фото: Михаил Кулль (архивные съёмки), автор |  |

21 января 2021: Человек-легенда. Саксофонист Алексей Зубов (1936-2021)

15 ноября отмечает юбилей легенда советского джаза 1960-70-х — саксофонист Алексей Зубов. Ему исполняется 80 лет! Музыкант уже три десятилетия живёт в США, и новые поколения джазовых слушателей и музыкантов уже не очень хорошо знакомы с его творчеством. Восполняя для сегодняшнего читателя недостаток информации о Зубове, мы в день юбилея музыканта обратились к интервью, которое ранее выходило только на бумаге в №1 бумажного «Джаз.Ру» за 2014 г. К юбилею артиста «Джаз.Ру» с удовольствием делает этот текст достоянием читателей сетевой версии издания.

Алексей Зубов родился в Москве в 1936 г., окончил физфак МГУ и был распределён в легендарный ФИАН, но вместо этого предпочёл другой путь и карьеру. Студентом второго курса Алексей начал играть джаз — сначала на кларнете, а затем на саксофоне. В 1955 г. он стал участником студии Центрального Дома работников искусств «Первый шаг» и её знаменитой в ту пору в Москве «Восьмерки ЦДРИ», а в 1960-м поступил в биг-бэнд Олега Лундстрема. В 1966 г. Зубов стал играть в оркестре Всесоюзного радио под руководством Вадима Людвиковского, а с 1973 стал одним из ведущих солистов легендарного ансамбля «Мелодия». Алексей Зубов возглавлял также несколько собственных коллективов и был участником многих джазовых групп, наиболее известными из которых были квартет «Крещендо» (на пластинках тех лет название писали как «Кресчендо»), дуэт с пианистом Игорем Саульским, квинтет «Барометр». Его ансамбли уже тогда осваивали возможности русского (сюита «Былины-старины») и азербайджанского («Крепостной тупик») фольклора. Многие советские джазовые фэны считали его саксофонистом номер один; так оно и было, пока в 1984 г. Алексей не переехал из Москвы в Лос-Анджелес. Там было много разного: успешная работа на местной джазовой сцене, потеря зубов, пятилетний перерыв в творчестве и длительный процесс восстановления формы, создание собственной студии звукозаписи — и налёт грабителей, в результате которого студия перестала существовать. Был удачный альбом 2006 г. «Rejuvenation Project», записанный с калифорнийскими музыкантами, и выступления с ещё одним лос-анджелесским джазменом из бывшего «восточного блока» — болгарским пианистом Милчо Левиевым.

В ноябре 2006 Алексей Зубов впервые после 22-летнего перерыва выступил в Москве, отметив своё семидесятилетие, а в 2007 и 2013-м играл в Иерусалиме и Тель-Авиве в рамках фестиваля «Джаз-Глобус», демонстрируя свой знаменитый звук, безукоризненную технику и нестандартное джазовое мышление, позволившее ему не только успешно играть «старую музыку», но и полноценно выступить в амплуа новоджазового музыканта.

Интервью для «Джаз.Ру» в Москве оказалось очень продолжительным — мы беседовали сначала в здании лютеранского собора Петра и Павла, где Алексей Зубов в тот вечер должен был играть с «Круглым бендом» Алексея Круглова программу, основанную на переосмыслении музыки Джона Колтрейна, а затем ещё около полутора часов — в квартире дочери музыканта, которая живёт в Москве.

Начнём с простого: как так случилось, что молодой советский человек, который изучал физику, вдруг — сломав весьма, по советским стереотипам, перспективную карьеру в науке — занялся тем, что, с точки зрения тогдашнего общества, не поощрялось: джазовым саксофоном?

— Ну, джазом я стал интересоваться ещё в средней школе. То есть до смерти Сталина, потому что кончил школу я в 1953 году. У нас в классе было несколько энтузиастов, не очень хорошо понимавших, что такое джаз, но чрезвычайно таковой любивших. У меня были пластинки Бенни Гудмана, Фэтса Уоллера, такие бьющиеся, и я даже пытался снять соло Фэтса Уоллера на рояле, но образование по фортепиано у меня ограничивалось годом с небольшим музыкальной школы — и всё. Но это было, когда я был совсем маленьким, это ещё 8-9 лет.

Когда я поступил в университет, всё стало довольно сильно развиваться. Ещё в школе я начинал слушать передачи BBC и «Голоса Америки». [Передач] Уиллиса Коновера тогда ещё вообще не было, но каждый день была 15-минутная передача по тому же «Голосу Америки», который передавал совсем уже не для нас вовсе, а для американских войск эту музыку. В основном я слушал Лондон, который не глушили. Ну и когда я пришёл в университет, на втором курсе у меня стало чесаться: интересно бы самому попробовать, что происходит. Я пошёл в духовой оркестр. И мне выдали такой пластмассовый кларнет, на котором я немедленно выучился играть «Сулико», как сейчас помню. Вот с этого всё и началось. Я взял этот кларнет, выучил на нём несколько кусков из Бенни Гудмана и пошёл к Боре Рычкову в самодеятельный оркестр. А Борис Рычков в те времена уже был, так сказать, не то что признанным, но, во всяком случае, довольно известным пианистом, он вёл оркестр, и я туда пришёл, и на правах друга — а мы учились с Борей и с его братом в одной школе — он меня взял, послушал мою игру два дня и сказал, что он этого слышать не может, невзирая на всю дружбу, и что у него есть знакомый какой-то старичок, который продаёт саксофон, так что не хочу ли я его купить — и попробовать играть на саксофоне. И вот с этого момента вся история началась. Я действительно купил саксофон — как сейчас помню, это была весна пятьдесят пятого года. Я уехал на дачу на три месяца и совершенно зверски занимался на этом саксофоне, мешая всем соседям, и осенью я уже попал в самодеятельный оркестр ЦДРИ «Первый шаг», и всё покатилось.

ДАЛЕЕ: продолжение интервью саксофониста Алексея Зубова, много ФОТО, ВИДЕО, АУДИО

Что за саксофон был, помните?

— Да, саксофон был «Красная пятилетка», насколько я понимаю — слепок с какого-то западного, мне говорили, что с Howarth (британская компания Howarth of London, производившая, помимо известных марок гобоев и фаготов, также и саксофоны — Ред.), и инструмент был неплохой. Он был лучше некоторых привозных, которые появились потом.

Я увлёкся, конечно, и начал встречаться с такими музыкантами, как Георгий Гаранян, который старше меня и уже играл, как Константин Бахолдин, который в те времена был знаменитейшим на всю Москву аккордеонистом, играл все халтуры. Способнейший человек — он взял и стал играть на тромбоне. А когда надо было — он взял и стал играть на гитаре.

У меня тогда никакой мечты сталь профессиональным музыкантом не было вовсе; что меня очень интересовало, это, во-первых, дополнительные деньги, потому что семья наша, так сказать, впала в тяжёлые времена, отец ушёл от нас, и мне карманных денег никто не давал; а во-вторых, я был чрезвычайно скромен и стеснителен, и думал, что, играя на саксофоне, я завоюю девушек. Кончилось это тем, что денег у меня прибавились, а девушек — не очень. Тогда я для храбрости одновременно стал выпивать.

А ведь, представьте себе, для того, чтобы изучать физику, нужно присутствовать на занятиях и ещё долбить дома. Много нужно долбить! Кроме того, для того, чтобы играть на саксофоне, надо заниматься. Заниматься тоже надо бы много, но времени было мало. И ещё вечерние халтуры. Поэтому жизнь была совершенно занята всем этим хозяйством, с утра до вечера.

В это время образовался оркестр Юрия Саульского, который в основу оркестра взял известную тогда «Восьмёрку ЦДРИ». Мы выступили на фестивале (Шестой международный фестиваль молодёжи и студентов, 1957. — Ред.), взяли второе место — это, конечно, смешно было, потому что из джаза мы играли чрезвычайно мало, но тем не менее это был интересный эксперимент.

И я дошёл до того, что меня чуть не выперли из университета, потому что всё это ну никак не умещалось в сутках. Исключительно потому, что я имел в университете очень влиятельных родственников, меня оставили в МГУ. Затем кто-то из моих друзей, кто уже работал в ФИАНе, Физическом институте Академии Наук, сказал, что у них там есть самодеятельный вроде бы якобы джазовый ансамбль, и не мог бы я им помочь. В результате этого я пристроился в ФИАН делать диплом, что было очень трудно, но — по знакомству, так сказать, по джазовому знакомству. В ФИАНе я в конце концов защитил диплом, защитил хорошо и был туда распределён работать.

А на какую тему, если это не секрет?

— Это не секрет. Парамагнитный резонанс. Мой самый высокий начальник был академик Александр Прохоров. Такие были Прохоров и Басов, которые примерно через два года после моего ухода из физики получили Нобелевскую премию за исследования в области квантовой электроники… А мой непосредственный начальник, Александр Маненков — сейчас, говорят, доктор наук и профессор; я его не встречал с тех пор и думаю, что он на меня до сих пор зол. Потому что я ушёл из физики в никуда. Мне позвонили — звонил Гаранян, кстати — из оркестра Олега Лундстрема: освобождается место баритониста, решай, потому что мы должны нанимать кого-то. Я подумал два дня над этим вопросом и уехал к Лундстрему. И всё. И бросил всю свою научную аппаратуру в ФИАНе…

Там нужны были люди, которые имеют интерес к работе. Бездельник, который хочет заниматься джазом, совершенно им не нужен был. Поэтому они за меня, в общем-то, и не боролись. Раз уж он так выступает, то и до свидания.

К этому времени я выучил колоссальное количество того, что называется licks, то есть всяких там последовательностей, джазовых тем и так далее — но ноты я читал с трудом. И техники по-настоящему у меня никакой не было — только в пределах «джазовых финтифлюшек». У Лундстрема мне пришлось, в общем, начинать всё сначала, потому что у меня совершенно не было навыка. Слава Богу, что у них репертуар менялся примерно раз в год, так что я по ночам изучал эти партии — роняя слёзы, потому что мне надо было играть, а я никак не мог их выучить, но, в общем, это всё наладилось постепенно. Тем более, что я был под защитой Гараняна, хотя остальные музыканты и говорили: «вот, набрали всяких без конкурса». Но под конец ко мне привыкли, и надо сказать, что когда меня наконец допустили играть соло, они в конце концов со мной примирились — им, в общем, понравилось.

Что за репертуар тогда был у Лундстрема?

— Когда я только что пришёл, репертуар был в основном из эпохи раннего Каунта Бэйси, Гленна Миллера, Томми Дорси, Эллингтона кое-что — в основном такой старый, популярный биг-бэндовый джаз. Потом, под влиянием приходящих в оркестр молодых людей, это стало постепенно сдвигаться к современности: даже сам Олег Леонидович старался писать более современные пьесы. Я тоже принялся кое-что писать, правда — я этого совершенно не умел, но пытался сначала расшифровывать чужие инструментовки, потом уже что-то мне стали давать писать, и я постепенно привык. В общем, за шесть лет я прошёл школу, которая меня несколько приблизила к профессиональному уровню, который необходим музыканту. Но приблизила не совсем, надо сказать. Потому что то, что я должен был всё это время играть одну и ту же программу, не вынуждало меня утруждать себя занятиями. А я вообще лентяй, натуральный лентяй — но не обломовского типа, а скорее типа слесаря Полесова («гениальный слесарь-интеллигент, кустарь-одиночка с мотором» из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». — Ред.), то есть кипучий лентяй. У меня много увлечений, и я чаще всего делаю то, что именно в настоящий момент не нужно делать. Я вообще очень разбрасывался за свою жизнь: и электроника, и в звукозапись, и музыка к фильмам…

Но когда целая группа из оркестра Лундстрема перешла в оркестр Вадима Людвиковского — тут, конечно, мы играли гораздо больше. Это было в 1966 году.

На знаменитый Таллинский фестиваль 1967 года я уже ездил не с оркестром — у Лундстрема я уже не играл, а Людвиковский туда не ездил — а с группой: Константин Бахолдин, Борис Фрумкин, Валерий Буланов и Алексей Исплатовский — то, что стало затем называться квинтет (а потом — квартет) «Крещендо». Были мы там, никаких особых успехов не добились, по поводу чего, конечно, чудовищно заливали горе всякими спиртными напитками.

Тем не менее, послушать в Таллине Чарлза Ллойда было… переломно. Вообще эти годы, с 1965 по 67-й, для меня — абсолютно переломные. До этого я, можно сказать, был саксофонистом, что называется, West Coast school: Стэн Гетц, Зут Симс… И вдруг — сначала я услышал пластинку Джона Колтрейна «A Love Supreme». Она вышла в 1965 году, а ко мне пришла в 66-м. Одновременно я первый раз услышал Джо Хендерсона на пластинке Хораса Силвера, которая называлась «The Cape Verdean Blues»; особенно я был поражен тем, как он играет песню, которая называется «The African Queen». Тут я понял, что много чего не знаю и даже не понимаю, зачем это так всё играется. И тут Чарлз Ллойд ещё приехал — и нарушилась вообще вся основа, на которой я так совершенно чётко, спокойно, лениво жил.

Когда я прослушал «A Love Supreme», я тут же понял, что это странным образом напоминает мне о русской народной песне. Не о русской народной песне в исполнении хора Пятницкого, а о настоящей деревенской песне — которую, кстати, в это время стали в Советском Союзе изучать, стали продавать (очень маленьким тиражом) пластинки, записанные в деревнях или приезжими из деревень людьми, стали издаваться книги по фольклору — и кучу этих книг, кстати, и кучу этих пластинок я тащил на себе, когда я уезжал в Америку; они до сих пор у меня есть.

Следствием этого всего было то, что, когда я в 1967 г. поехал в Прагу на фестиваль с квинтетом, я уже повёз туда так называемую «Новгородскую песню» («Вариации на тему старой новгородской песни» — Ред.), и это было первая попытка связать Колтрейна и всех этих саксофонистов, которых я послушал — включая Чарлза Ллойда — с русской музыкой.

СЛУШАЕМ: «Вариации на тему старой новгородской песни», запись выступления «Крещендо» на фестивале «Прага-67»

[soundcloud]http://soundcloud.com/alexei-zoubov/old-novgorod-song-1[/soundcloud]

Из книги Алексея Баташёва «Советский джаз» (1972):

…Проходит еще восемь месяцев напряженной работы, и квартет «Крещендо» показывает на московском фестивале «Джаз-68» двадцатиминутную сюиту А. Зубова «Былины-старины». Первая часть сюиты — «Налево пойдёшь» — начинается неторопливо-повествовательно. Исходная тема (короткая каденционная попевка) в ниспадающем движении доходит до устоя — то квинты, то кварты натурального минора (что свойственно многим русским протяжным песням). В последующих вариациях, в особенности в соло контрабаса, на первый план выступает ладовая переменность. Вторая часть — «Направо пойдёшь» — подчеркнуто плясовая, излагается в миксолидийском ладу. Интересный эпизод второй части — мастерски исполненное В. Булановым соло ударных: даже барабаны звучат здесь по-русски! В кульминации этого соло Б. Фрумкин и А. Зубов играют на колокольцах, маракасах и бубне, В. Буланов тонально перестраивают барабаны, А. Исплатовский, играя смычком у подставки, имитирует звучание народных дудок и сопелок. Третья часть — «Прямо пойдёшь» — основана на том же тематическом материале, что и первая, но здесь он звучит на тон ниже. Важная особенность экспозиции и репризы — отсутствие квадрата и метра, хотя «биение» джазового пульса не останавливается ни на мгновение. Мотивная разработка темы, основанная на попеве не втискивается в какой-либо метр; ее вольное течение почти не связано с акцентами аккомпанемента. Особенностью всей сюиты является острая разработка формы каждого соло при сохранении импровизационного характера исполнения…

СЛУШАЕМ: «Крещендо» на фестивале «Джаз-68» — фрагмент сюиты «Былины-старины» (на обложке указан как «Из сюиты на русские темы»)

Алексей Зубов — тенор-саксофон, Борис Фрумкин — фортепиано, Алексей Исплатовский — контрабас, Валерий Буланов — барабаны

httpv://www.youtube.com/watch?v=OGR0LRvJ7lY

Нельзя сказать, чтобы я уделял этому громадное внимание — именно потому, что я, будучи слесарем Полесовым, а также отчасти Маниловым, предпочитал мечтать и вообще растекаться мыслию по древу во всех направлениях. Но тем не менее, окончательно можно сказать, что я научился довольно прилично инструментовать для большого оркестра, работая у Людвиковского. Я ведь работал там одновременно с Виталием Долговым, а он был, конечно, талантище инструментовки, просто талантище. К его уровню я даже близко не мог подойти — хотя бы потому, что мне всё приходилось писать долго, выверять всё — а он это делал, так сказать, одной левой рукой.

Добывание денег популярной музыкой, инструментовкой, привело меня к тому, что я начал изучать аранжировку для струнных инструментов. Как писать струнные? Чёрт его знает, как писать струнные. Я пытался читать, например, «Практический учебник гармони» Римского-Корсакова — и пришёл в совершенный ужас, потому что даже квантовая механика показалась мне простой по сравнению со всем, что у него написано. Я совершенно не в состоянии был понять, зачем это всё нужно. И я начал это изучать, а меня начали нанимать всякие люди писать оркестровки…

Это не джаз был. В основном поп. Но иногда попадались замечательные, песни, и надо было написать такие голливудские струнные — и я в результате научился это делать. Ну, например, я много делал для Геннадия Гладкова. Например, была такая музыкальная комедия — мюзикл, можно сказать, — который назывался «Маша и Витя против Диких гитар». Это всё мои инструментовки.

СЛУШАЕМ: Геннадий Гладков «Дикие гитары» (основной вокал — Михаил Боярский). Аранжировка: Алексей Зубов (1976).

httpv://www.youtube.com/watch?v=RVeDw_eC7jg

Причём Гладков был первый из всех композиторов, который начал ставить моё имя как аранжировщика. А тексты писал тогда мой приятель, поэт Владимир Луговой, который ныне, к сожалению, уже умер (в 2006-м. — Ред.). Мы жили с ним в двух этажах друг над другом и вместе предавались разным занятиям, так будем говорить. Например, у нас был период, когда мы хотели написать мюзикл для цыганского театра «Ромэн», и даже получили аванс — но загуляли с цыганками, в результате чего я получил двойное прозвище «Алеко» и «Живой труп». Деньги были все пропиты, а мюзикл никогда не был написан — кроме двух песнен, которые я играл, как сейчас помню, на рояле; их исполняла певица Нора Иванова из театра «Ромэн», с которой ещё [пианист] Вагиф Садыхов записывался, она тогда пыталась петь джаз.

Я делал, например, инструментовки для Владимира Высоцкого — довольно много: и собственно инструментовал, и дописывал музыку ко всему фильму «Стрелы Робин Гуда», которую немедленно по приезде обратно в Москву из Риги, конечно, вычистили — и Высоцкий снова запил, естественно. Он только этим, в общем, и занимался. Очень печально.

ВИДЕО: Владимир Высоцкий — «Баллада о борьбе» из фильма «Стрелы Робин Гуда», 1975

httpv://www.youtube.com/watch?v=zLuXmoZnrTw

Я не хочу называть период моего знакомства с ним дружбой, потому что после его смерти кто угодно называет Высоцкого другом, но я просто был с ним в очень хороших приятельских отношениях. Он, собственно, и посоветовал одному из режиссёров, с которыми он работал, взять меня как композитора, и я написал три фильма для большого симфонического оркестра. Конечно, никакого формального обучения этому у меня не было. Это всё было изучение партитур: Шостаковича, позже — Шнитке, Айвза, Онеггера, Хиндемита и так далее.

Когда я стал их изучать, я понял, что гармония в классической музыке неизмеримо впереди той гармонии, которой мы балуемся в джазе — в те времена, по крайней мере; например, я недавно обнаружил, что начало музыкальной картины Чарлза Айвза «Ночь в Центральном Парке», которая была написана в 1908 году, начинается с изложения струнных, составленных из абсолютно квартовых аккордов — до которых в джазе додумались только к концу 50-х.

Эта работа на время совершенно отрезала занятия джазом, потому что написание фильмов — это каторга. Особенно для человека, который пишет медленно — как я. Я просматриваю картину, размечаю сценарий или беседую с режиссёром (где что должно быть, примерно), и с этого момента у меня есть месяц на то, чтобы написать 40-50 минут музыки. Это каторга! Но тем не менее я это очень любил. И мне так легче было работать: с таким характером, как у меня, любая работа обязательно должна происходить под давлением.

Как известно, после прихода в Гостелерадио СССР нового председателя Сергея Лапина в 1970 г. началось закручивание гаек, и в январе 1973 г. Концертный эстрадный оркестр Всесоюзного радио и телевидения под управлением Вадима Людвиковского был ликвидирован…

— Оркестр пытались разогнать очень долго. Формальной причиной послужило поведение самого Вадима Николаевича, который, как известно, был не дурак выпить — так же как и все мы — и немножко хулиганил. Но это была формальная причина. Другой причиной, кстати, было то, что «они» не могли установить никакого доступа к информации об оркестре: там не было стукачей! Нам даже назначили старого вояку — директора, которого мы тут же совратили в свою веру. Он просто стал свой, и всё. То есть оркестр существовал, но что в нём происходит — никто не знал. И, конечно, мы играли много такого, что «им» не нравилось.

И часть оркестра сразу ушла в «Мелодию»?

— Да. Организатором этого перехода был трубач Владимир Чижик. Он был человек, который знает всех и со всеми всегда знаком — ну, в общем, такой, социально продвинутый. Он тут же договорился на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия». Поскольку он сам не инструментовщик, просто трубач, он притащил туда Гараняна, и стала эта группа называться «Мелодия» под управлением Владимира Чижика и Георгия Гараняна. Они перетащили группу музыкантов из оркестра радио туда, за исключением ритм-секции — Бахолдин там оказался, потом Константин Носов, и первый трубач наш тоже туда перешёл от Людвиковского, в общем — кто был нужен, туда перешёл. И это, в общем, была хорошая жизнь, на «Мелодии»: можно сказать, тихая-мирная, никто не кусался особенно. Туда же перешёл редактором (так в штате «Мелодии» называлась должность продюсера записей. — Ред.) некто Владимир Рыжиков, который до этого был редактором на радио. Я считаю, что он был «искусствовед в штатском» — а может быть, и нет. Но он был хороший мужик.

Всё существовало так некоторое время — до тех пор, пока, как я уже сейчас понимаю, Гараняну стало невтерпёж присутствовать в названии как только один из руководителей ансамбля «Мелодия». Я не буду рассказывать все подпольные истории, потому что всё слишком свежо. Но скажу, что история была чрезвычайно, чрезвычайно неприятная. Я недавно как раз разговаривал с Чижиком, который говорил: «Как я сейчас благодарен Гараняну!» Потому что Гаранян его вынудил уехать за границу. А потом и меня выпер из ансамбля, когда я стал снюхиваться с иностранкой. Сказал: мы будем невыездные из-за тебя, так что… А у нас как раз контракт кончался. И он ко мне пришёл и сказал:«Ты, пожалуйста, не приходи подписывать новый контракт, потому что мы тебя просто не пустим» — вот и всё.

Мне приходилось говорить со многими людьми, кто работал в «Мелодии», и воспоминания разнятся: от того, что это была прекрасная интересная работа — и до того, что это была страшная каторга и подёнщина, что нужно было обслуживать всех певцов, всех певиц…

— Конечно! Но в этом и заключается жизнь, к сожалению. Вы думаете, физика — это не подёнщина? Это не просто подёнщина, это страшная подёнщина! Интересные вещи случаются очень редко. Просто надо гнуть спину, ничего не поделаешь. Для меня, например, написание музыки — это совершенная каторга. Просто мне настолько трудно это делать, что я с ужасом думаю о том, чтобы начать! Поэтому я сам, без заказа, никогда ничего не предпринимаю.

И при этом в 1974 г. ансамблем «Мелодия» был создан альбом, который для многих слушателей в том поколении оказался первым джаз-роковым альбомом, который широко продавался в магазинах — «Лабиринт». Как получилось, что в потоке подённой работы с вокалистами и т.п. удалось записать такой альбом?

СЛУШАЕМ: ансамбль «Мелодия» — «Лабиринт» (1974)

httpv://www.youtube.com/watch?v=Oepda8yDChY

— А мы вообще всю жизнь этим занимались: в потоке работы с вокалистами и так далее, начиная с Лундстрема, мы всё время старались вставлять что-то такое джазовое. Это была постоянная подрывная работа. В общем, одно из неудовольствий в Радиокомитете, вызвавшее в конце концов разгон оркестра Людвиковского, было вызвано как раз тем, что мы вставляли слишком много джаза в общую текущую программу. Как бы выяснить, куда подевались все эти записи Людвиковского? Я их из своих дальних Соединённых Штатов найти не смог. Там масса интереснейших записей, которые я не знаю где…

Как с точки зрения музыканта была устроена работа в «Мелодии»? Обычный рабочий день?

— Нет, это не была работа по часам, но она была довольно регулярной, то есть почти что каждый день мы приходили к десяти часам и что-то делали. Работа все время была, каждый день что-то образовывалось. А когда не образовывалось — мы затыкали эти дырки всякими другими проектами, какие могли найти, конечно же — инструментальными, вот как «Лабиринт». Там же работал Рыжиков, которого мы уже упоминали, и он, в общем, довольно дружественно к этому относился.

Студия «Мелодии» работала в так называемой Кирхе — здании бывшей церкви св. Андрея на ул. Станкевича, ныне Вознесенский переулок (в 1994 г. была возвращена англиканской церкви).У этого помещения очень своеобразный, гулкий звук. Как там работалось?

— Кирха была не таким гулким залом, как, например, лютеранский собор свв. Петра и Павла. Она была меньше, у нее были деревянные потолки, что значительно смягчало эхо. Если нужно, она могла быть разделена на клетушки довольно большими двойными щитами, которые могли передвигаться — ансамбль «Мелодия», в частности, писался весь раздёленный этими щитами: отдельно полностью отгораживали ударные, отдельно — скажем — меня, отдельно трубы, отдельно тромбоны. И, конечно, качество получавшейся записи невероятно зависело от звукорежиссёра, потому что это просто надо было знать. Были, надо сказать, и плохие режиссёры, просто очень плохие. А были, как известно, довольно приличные — и получалось… ничего.

Между «Мелодией» и переездом в Америку был, как я понимаю, дуэт с Игорем Саульским…

— Да. В «Мелодии», прямо могу сказать, не так уж много там было джазовой реализации. Мне в значительной степени помогло то, что я практически всё это время занимался изучением классической музыки. У меня ведь музыкального образования-то нету практически вообще никакого, так что я, применяя методы, приобретённые через физику, старательно изучал классику. Это для меня было даже важнее, чем просто играть джазовую музыку. Я остро понимал несостоятельность так называемого «третьего течения». Не знаю ни одного произведения из этого периода, которое бы на меня хоть как-то производило впечатление. Всё мне кажется натянутым, искусственным.

В результате сразу после изгнания меня из «Мелодии» я снюхался с не очень-то джазовым музыкантом, клавишником Игорем Саульским, и для меня это было очень интересно, потому что мне не нужно было выражаться стандартным джазовым языком, мы делали совершенно другое. Сначала я пытался было составить квинтет, и ничего из этого не получилось — просто ну ничего. В этот момент мне как-то не хотелось, чтобы это был просто мэйнстрим, хардбоп или что-нибудь в этом духе. Мне хотелось, чтобы какие-то были влияния из Weather Report, какие-то — от Яна Гарбарека… а получилась из этого просто размазня, каша вообще без масла. И вот я остался наедине с Саульским, с которым мы просто очень подружились лично, при том, что с его отцом — Юрием Саульским — дружил очень близко. Игорь вспоминал, как мы с его папашей пили водку, а он под столом играл в пустые бутылки из-под этой самой водки (смеётся).

Музыкально мы были совершенно из разных корыт, так сказать, и приходилось хвататься за то, что у нас есть общего, что можно было слепить вместе. Например, там одна была попытка — я хотел просто слышать блюз, такой рояльный аккомпанемент; Саульский мог сыграть блюз, но это конечно, это был не то, что бы я ожидал от блюза.

Что мы делали? Мы в основном брали попевки. У него было несколько сильных произведений, и сейчас, когда я слушаю наши с ним старые записи, я понимаю, что он, конечно, был просто-напросто большой талант. Его произведения были на каком-то рубеже: это был не совсем джаз — сейчас бы они пошли бы как джазовые произведения, а тогда как-то это всё ещё так не воспринималось. Но я играл это всё с удовольствием. И попевки, причём русские попевки, и какие-то мы придумывали ритмические фигуры, потом перед концертом рисовали на бумаге квадратики: здесь вот будет это, здесь будет крещендо, здесь у нас будет кульминация, здесь будет спад, здесь мы переменим темп, а может быть и нет — такая очень свободная схема, которая даже не обязательно вся выполнялась, она просто давала какую-то структуру.

СЛУШАЕМ: Дуэт Игорь Саульский — Алексей Зубов (1979)

httpv://www.youtube.com/watch?v=WWoWHtivfYo

Мы, как правило, играли просто целое отделение без перерыва — так же, как мы только что (2013. — Ред.) играли в Иерусалиме со Славой Ганелиным.

Я думаю, что если бы мы с Саульским могли ещё подольше этим заниматься, то из этого вышло бы больше, чем получилось, но он уехал в Америку — и я остался один, не при деле, так же, как было после «Мелодии».

А в Америке он совершенно бросил заниматься музыкой. Он вообще холерик с трудноописуемым количеством энергии и с совершенно необыкновенной способностью очаровывать людей, причем по-настоящему. Всё это в Америке он употребил в бизнес — и немедленно добился больших результатов, потому что он просто очаровашка, со всех точек зрения. Правда, сначала у него было очень трудное время. Он писал отцу письма, что хочет домой: «похлопочи, чтоб меня пустили обратно» — и всё это происходило при мне, и я просто изумлялся. Моя вторая — американская — жена тоже смотрела на все это и говорила: да что ж это такое? Она его тоже хорошо знала, потому что она жила в Москве именно в тот период, когда мы с ним функционировали.

Деликатный вопрос. Чем больше я занимаюсь изучением истории советского джаза, тем больше непонятен мне один аспект: как вообще получалось — не только музыкантам, но и вообще всей, так сказать, творческой интеллигенции — работать в атмосфере тогдашнего повального пьянства?

— Да так и работали. И я был, так сказать, успешным участником этого пьянства, ну то есть весьма успешным. Я даже попал в книгу Фредерика Старра «Red and Hot», единственную американскую книгу о советском джазе, где было написано: «Alexei Zoubov — hard player and hard drinker» (смысловой перевод: «Алексей Зубов сильно играет и сильно пьёт». — Ред.). То есть, чтобы заслужить такое название среди московских музыкантов — это нужно было быть действительно мастером своего дела. Ну, во-первых, действительно вся интеллигенция пила, и музыканты все пили; по разным причинам — но в основном это то, что называется «меметика» (теория, рассматривающая эволюцию культуры как совокупность «мемов» — единиц культуры, передаваемых от одним людям к другим. — Ред.). Был главный «мем»: так надо. Так же, как среди американских джазовых музыкантов был распространен героин: его употребление считалось признаком вхождения в сообщество, они ведь это друг другу передавали с удовольствием. Я думаю, что вообще идея московского «собирания», то есть сборищ на кухне и обсуждения интеллектуальных проблем, неизбежно сопровождалась выпивкой, но дело в том, что эта выпивка очень часто, как в случае моём и многих других, переходила уже в химическую зависимость. Алкоголь ведь ничем не лучше героина, вызывает привыкание совершенно на том же уровне, только это привыкание медленнее наступает. Есть три стадии алкоголизма, из которых вторая уже абсолютно ничем не отличается от пристрастия к другим сильным наркотикам. Так что начинают потому, что так вроде бы надо и общество этого требует — а потом продолжают, потому что без этого жить не получается. Тут загадки никакой нет, это традиция.

Я пытался завязать раза три. Я очень рано понял, что попал под зависимость — я думаю, в шестьдесят седьмом году примерно. И я подпольным способом — потому что открыто нельзя было лечиться вообще, пропащая карьера! — через знакомых актёров попал в известный Киевский районный диспансер, который занимался наркотиками и алкоголем. Прежде чем приехать в Америку, я завязывал на длительные промежутки времени — начиная с шести месяцев, потом два года и потом одиннадцать лет; но каждый раз это всё ломалось. Эта зависимость не уходит никуда. Люди считают: я не пил некоторое время, а теперь можно — но это у очень редких людей получается и, как правило, кончается еще худшим пьянством, чем раньше было.

И только в Америке я попал в Alcoholics Anonymous и, в общем, исправился окончательно.

Но ещё до выезда было у меня два испытания, которые меня ещё больше убедили в том, что я должен искать из этого выход. Первый раз был в один из периодов завязки, когда я писал музыку к фильму «Стрелы Робин Гуда», то есть инструментовки для Высоцкого и инструментальные куски — и успеть это было практически невозможно, потому что надо уже было ехать в Ригу записывать. Кончилось тем, что мы поехали в Ригу вместе с Высоцким, и нам специально сняли в гостинице двойной номер с пианино, где я всю ночь сидел и записывал ноты, а он тоже спать не мог и рассуждал на разные темы. И вот из этих рассуждений я понял, что он не избавится от выпивки. Настроение у него было такое, что завязывать надо, но это очень большой урон всему, его личности; это почти необходимая ему часть жизни, от которой, в общем-то, надо избавиться, но — это потеря.

И это действительно потеря. Но, опять же, в «Анонимных алкоголиках» меня научили: смотрите на это так, как будто вам отрезало руку трамваем. Руки нет, а жить надо. Нечего плакать о ней, потому что её не будет. И это помогало, действительно. Кроме того, они говорят: «one day at a time». То есть ты занимаешься одним днем: сегодня ты не пьёшь — и всё тут, а завтра мы ещё посмотрим. И вот таким способом я и прожил вот уже двадцать восемь лет.

Но сколько я видел на этом пути людей, которые от этого умирали — ведь американские алкоголики ничем не лучше советских (смеётся), уж если они алкоголики, то они алкоголики, что уж тут, болезнь одна.

Второй эпизод был с Виталием Долговым, который меня пригласил, будучи тоже в очередной завязке, к себе в Ригу — просто пожить, погостить дня три-четыре. Я у него поселился, и в этот же день он запил. И то, что он мне говорил, абсолютно параллельно Высоцкому, дало мне понять: он завязывает, потому что знает, что ему надо работать, писать, творить, но при этом он ощущает отказ от выпивки как страшную потерю чего-то в жизни. А с такой психологией избавиться от выпивки невозможно.

Как вообще дался переход в американское общество?

— Плохо. Плохо! Я думал, он дастся мне значительно легче. Потому что язык у меня был, до полного переезда я уже несколько раз бывал в Америке, были кое-какие знакомые — в основном американцы: я с русскими особенно не общался, за исключением двух-трёх человек, которых я ещё до этого хорошо знал. Казалось бы, все карты были в руки. Но почему это далось трудно — в общем-то, зависело от меня значительно больше, чем от Америки: по той причине, которую мы обсуждали. Я просто испорченный атмосферой московской лентяй. Я привык не то что к успеху, а к тому, что я все время кому-то нужен. То кто-то звонит — что-то надо записать, то кто-то звонит — что-то надо инструментовать, то давай, у нас концерт… Что-то всё время происходило: нужен, нужен, нужен, нужен. А там — не нужен, не нужен, не нужен, не нужен… Вот самый переход в чём. Не в том, чтобы я культуру не воспринимал — потому что я был с ней знаком, я был начитан до невозможности американской литературой и видел Америку уже в натуре, более или менее. Последний большой период в Америке до окончательного переезда у меня был шесть месяцев, которые я там прожил в восемьдесят третьем.

Очень сильно сказалась внутренняя неприспособленность, причем она у меня оказалась даже больше, чем — по моим поверхностным наблюдениям — она была у других людей, которые туда приехали. Потому что они просто приняли решение, начали что-то строить и двигаться по намеченному пути — как, скажем, Сергей Гурбелошвили, который после меня играл в «Мелодии». А тому же Валерию Пономарёву там ещё и подфартило.

Ну так и мне же подфартило, казалось бы! В том-то и дело, что мне подфартило! Первое, что я сделал, когда был в Америке уже третий раз, перед полным переездом — ездил в колледж в Бёркли в гости к Гэри Бёртону, чего ещё лучше! И я там, будучи остолопом, наделал столько ошибок, что, в общем, из этого мало что последовало хорошего.

Второе. Я приезжаю в Лос-Анджелес, и тут же живущий там болгарский пианист Милчо Левиев довольно близко знакомит с критиком Леонардом Фэзером, который писал в это время для The Los Angeles Times. Он всегда очень любил Милчо и очень полюбил меня, ходил на наши «гиги», писал хорошие рецензии и всё такое. Казалось бы, всё происходило совершенно замечательно. Но идея того, что я буду лежать на диване, а всё будет приходить само собой, все равно меня не оставляла, никаким образом. Понадобились очень большие удары судьбы, чтобы я начал понимать: никуда с этим не проедешь.

СЛУШАЕМ: Алексей Зубов и Милчо Левиев «I Can’t Get Started»

[soundcloud]http://soundcloud.com/alexei-zoubov/i-cant-get-started-duo-with[/soundcloud]

Но я человек вообще, как ни странно, совершенно не стремящийся к каким-то там громадным достижениям, я не целевой, не «альфа» никакой вообще — ну, то есть, просто тюфяк, так будем говорить. И это, конечно, не способствует ничему. Когда уж меня в Америке находили какие-то люди, мы неожиданно, взрывным образом, делали какие-то проекты, которые потом кончались; и всё. А так чтобы что-то постоянно делать — у меня просто-напросто не получалось.

Тем не менее, я играл до тех пор, пока у меня не выпали зубы. Вот тут началась, действительно, история. То есть я просто прекратил играть лет на пять.

А почему всё-таки Лос-Анджелес? Я понимаю, что первоначально выбор был связан с тем, что там жила жена, но всё-таки все рвались в Нью-Йорк, по крайней мере — на Восточное побережье…

— Я просто там застрял. Когда жена меня, наконец, бросила, у меня просто не было денег, а я знал, что в Нью-Йорке нужны деньги. Я, наверное, мог поселиться там у Бена Салзано, который был и до сих пор остаётся моим ближайшим приятелем: я регулярно с ним разговариваю по телефону, а когда бывал в Нью-Йорке — мы регулярно с ним встречались. Бен такой же: он тоже свихнулся с научного пути и стал музыкантом. Он же вообще приехал в 1968-м в Москву изучать историю русской литературы, он был специалист по эпохе Екатерины Второй. Но когда в шестьдесят девятом он уехал обратно, то стал вместо научной карьеры играть на саксофоне и забросил свою диссертацию. Конечно, у него мозги кверху ногами! Но я его за это и любил и люблю. «Нормальных людей» я не очень уважаю.

Да, я мог бы поселиться у него. Но всё это как-то так запуталось, одно за другим, жизнь засосала — и всё тут.

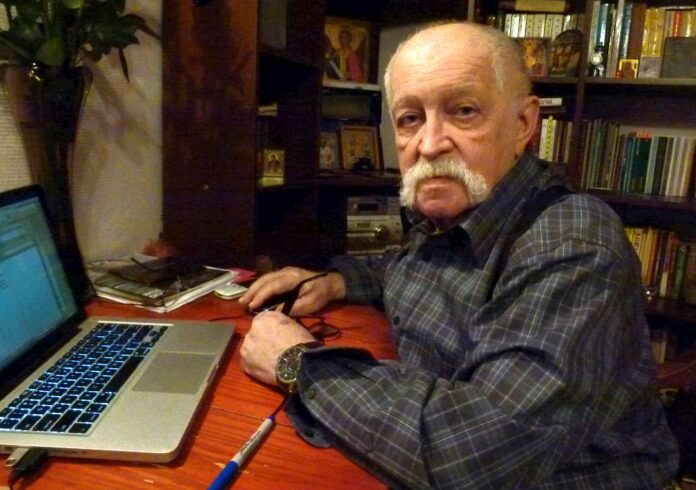

Все мои джазовые порывы происходят с какими-то взрывами активности, частенько чередующимися с периодами практически полного безделья, заполненными какой-то совершенно другой деятельностью, которой я неожиданно страшно увлекаюсь. Сейчас, уже будучи перевалившим далеко за семьдесят, я каждый день, просто не отрываясь от станка, два часа — не меньше — посвящаю тому, чтоб просто дуть. И всё. Не думая ни о каком ни будущем, ни о проектах, ни о чём. Просто для того, чтоб быть в форме. А я ведь этого в жизни не делал. Я занимался зверски по два месяца, а потом — хватит…

До эпохи потери зубов, до эпохи, когда у меня была своя студия, забиравшая время, которое я мог бы посвятить игре — я, в общем, вращался в Лос-Анджелесе. Я был не выдающимся, но, можно сказать, очень уважаемым членом «комьюнити», джазового круга. Довольно много играл всяких игр, умудрялся играть со всякими интересными людьми. Жизнь была не выдающаяся, но полезная, хорошая. Потом я потерял зубы, и всё, конечно, развалилось, потому что слава такого рода умирает моментально: нету человека в супе — и всё. Но и сейчас я умудрился снова завоевать такое положение довольно уважаемого члена сообщества, причём молодого сообщества — что для меня очень ценно, потому что я всё время слежу, что у молодёжи появляется. Лос-Анджелес — атомизированный город, но там есть несколько не очень фешенебельных клубов, в которых владельцы стараются привлечь именно вот эту, молодую часть сообщества. Джаз в Лос-Анджелесе преподаётся в двух университетах, они выпускают людей, они попадают в орбиту, с некоторыми из них я играл. Очень сильная джазовая группировка — это Калифорнийский университет искусств, CalArts, где преподают контрабасист Чарли Хэйден и совершенно маловероятные авангардисты, вроде саксофониста Винни Голиа. Он мой личный очень хороший приятель с давних времён, мы с ним периодически встречаемся, я даже пару раз рассказывал его студентам о своей «несчастной жизни».

Моя музыкальная жизнь состоит из довольно редких платных выступлений, они у меня непостоянны, своего состава нету, и если это происходит раз в неделю — то это уже хорошо. И, как ни странно, у меня есть всякие точки, в которых происходят джемы — их много в Лос-Анджелесе. Туда я всегда хожу.

Но вежливость в Лос-Анджелесе доводила меня до кипения. Я частенько брал на себя обязанность периодически делать выговор кому надо. Я вообще злой мальчик, я прослыл злым мальчиком ещё в России, потому что вообще не терпел «лажового» отношения. У меня же ни техники, вообще ничего, я сам делаю миллион ошибок на каждом шагу — но людей, которые не замечают собственных недостатков, я терпеть не могу. Они играют ерунду и упиваются тем, что они играют. И это меня совершенно выводит из себя.

Но там масса интересного. Например, концерты, которые Винни Голиа устраивает для своих учеников и сам в них участвует. Обычно это очень интересно, просто очень, потому что это ни в какие заранее приготовленные рамки не лезет никаким образом. Но я не знаю, куда они деваются. Я не знаю, когда этот рынок перенасытится. Они все стремятся получить какую-то университетскую степень, которая бы давала возможность преподавать, даже если сразу не собираются преподавать. Но они хотят её иметь на всякий случай, чтобы куда-то пристроиться, хотя бы в школу какую-то, понимаешь — потому что деньги-то надо зарабатывать как-то. И в музыкальный магазин, где я работал, всё время приходили родители, покупали инструменты детям, потому что это не то чтобы обязательно, но считается, что дети должны на чём-то учиться играть.

Ко мне приходила девушка, которую мама привела мне в ученики: она хотела играть на саксофоне, потому что она хотела улучшить своё социальное положение. Таланта было ноль, правда, так что я ей сказал: «не тратьте деньги, это никуда не приведёт».

Но в целом это, конечно, замечательно. Во многих обыкновенных школах есть оркестр, куда люди стремятся попасть — потому что это, в общем, престижно. Туда отбирают, конечно, не совсем идиотов. На джемах есть на кого посмотреть.

Организатором одного из этих джемов, например, был такой Джерри Гиббс, сын вибрафониста Терри Гиббса, ударник. Он обязательно приглашал на каждый джем какую-нибудь звезду — такой неофициальный мастер-класс. Сейчас он в Нью-Йорке, женился и очень счастлив. Мы с ним подружились. Он считал, что я очень правильно играю баллады, и ему это нравилось…

ВИДЕО: 2013, Москва. Саксофонист Алексей Зубов и трио «Второе приближение» (пианист Андрей Разин, вокалистка Татьяна Комова и контрабасист Игорь Иванушкин) исполняют пьесу Зубова «Радикальный марш» (из цикла «Антисоциальные исследования»)

httpv://www.youtube.com/watch?v=LVrPeG78Keo

Да

. Дорогой. Вперёд по жизни до 120-ти. Оставайся тем же Лёшей Зубовым, которого мы очень любим и всегда будем любить. Гдалий.

Спасибо Вам Огромное!

Отличное интервью, мои поздравления Кириллу Мошкову! Очень интересно было узнать подробности становления и жизни Алексея Зубова. Также интересно было для меня отметить ряд схожих проблем, присущих, наверное, всем «уехавшим» музыкантам, в том числе и мне. Хотел бы надеяться, что разговор с Алексеем будет продолжен: очень интересно и полезно для истории джаза в СССР знать более подробно детали тогдашней концертной жизни, переплетения судеб ключевых джазменов 60х-80х в Москве и далее.

Отличное интервью!! Наши поздравления и самые лучшие пожелания!!! Было бы здорово снова встретиться и поиграть!